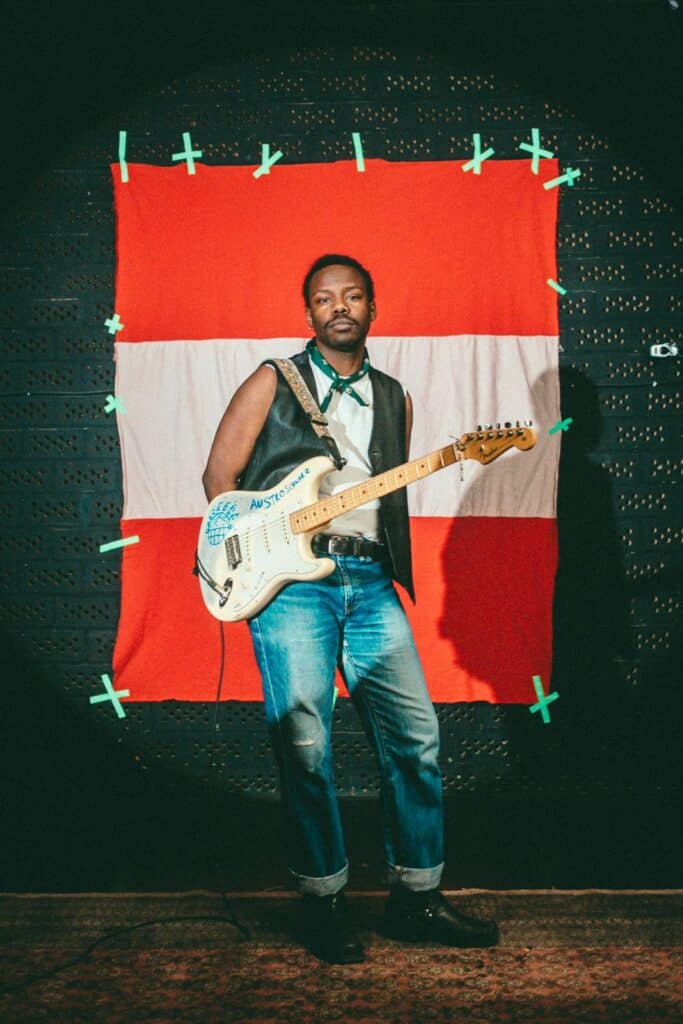

Hierzulande erlangte Mwita Mataro in den vergangenen Jahren vor allem als Kopf des erfolgreichen österreichischen Indie-Acts At Pavillon Bekanntheit. In jüngerer Zeit trat er jedoch vermehrt als Sprachrohr für Schwarze Musiker:innen in Österreich in Erscheinung. In seinem heuer gestarteten Kinodokumentarfilm „Austroschwarz” verarbeitet er persönliche Erfahrungen und zeigt auf, was es bedeutet, als Schwarzer Mensch in einer weißen Mehrheitsgesellschaft wie Österreich zu leben. Auch mit seinem Soloprojekt schlägt Mataro neue Wege ein: Er singt auf Deutsch, setzt sich künstlerisch mit dem Austropop auseinander – und stellt dabei bewusst nationale Symbole wie die rot-weiß-rote Flagge ins Zentrum seiner Bildsprache. Sein Anliegen: Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich zu zeigen, dass auch ein Schwarzer Mensch ein echter Österreicher sein kann – und darf. Im Interview mit Michael Ternai spricht der gebürtige Salzburger über die Idee zu „Austroschwarz”, sein Motiv, sich im Austropop zu versuchen, und darüber, warum er sein künstlerisches Schaffen nicht einfach vom Politischen trennen kann – obwohl er sich liebend gern auch leichteren Themen widmen würde.

Würdest du dich als Aktivist bezeichnen?

Mwita Mataro: Schwierig. Für mich sind Aktivist:innen Personen, die auf die Straße gehen, an Demos teilnehmen und Community-Arbeit für Betroffene leisten – oft auch ohne Honorar. Es gibt verschiedene Motive und Herangehensweisen, wie man Aktivismus leben kann. Bei mir ist das Ganze ein bisschen verschwommen, denn aufgrund meiner Demografie fühlt es sich so an, als hätte ich gar keine Wahl. Im Zuge meiner Kinodoku „Austroschwarz“ habe ich mittlerweile viele Interviews geführt und immer wieder meine großen Brüder von Bilderbuch als Beispiel genannt.

Als ich begonnen habe, Musik zu machen, waren Bilderbuch eines meiner Vorbilder – und das schon vor ihrem Hit „Maschin“, also zu Zeiten von „Nelken & Schillinge“ und „Die Pest im Piemont“. Ich habe Maurice [Maurice Ernst Sänger von Bilderbuch; Anm.] beneidet – oder besser gesagt: seine künstlerische Herangehensweise. Er schafft es, über Themen wie Pools, Maschinen, feinste Seide oder Bungalows zu sprechen. Ich habe mir oft gewünscht, mich ebenfalls ein wenig distanzieren zu können – von dem Alltagsrassismus, den meine Eltern und ich erleben mussten.

Natürlich hat auch Maurice politische Botschaften in seinen Songs verpackt, aber eben auf eine sehr bilderbuchmäßige Weise. Ich habe zwar auch versucht, in meinen Texten metaphorisch zu arbeiten, bin daran aber immer wieder gescheitert – erstens, weil es sich für mich nicht richtig angefühlt hat, und zweitens, weil ich in meiner Kunst versuche, so direkt wie möglich zu schreiben.

Aufgrund all dieser Faktoren – und meiner Demografie – ist Kunst für mich eine Form der Verarbeitung. Und im Kontext medialer Arbeit, in dem man Interviews geben muss und so weiter, kommt natürlich häufig der Begriff „Aktivismus“ auf. Meine Antwort auf die Frage, ob ich ein Aktivist bin, lautet daher: Jein.

Aktivismus betreibt für mich auch jemand, der ein Thema hat, das wirklich jedes Projekt prägt und dafür Aufmerksamkeit schafft. In deinem Fall sind es die Stellung, Rolle und Probleme von People of Colour in unserer Gesellschaft. Du hast zum Beispiel “QMA On Stage” von QUESTION ME & ANSWER, eine Anlaufstelle für Musiker:innen mit Migrationshintergrund, mitinitiiert, und du stehst auch hinter den Austroschwarz in Concert-Konzerten. War der Film im Grunde die logische Konsequenz all dessen, was du zuvor gemacht hast?

Mwita Mataro: „Austroschwarz in Concert“ ist ja im Zuge des Films entstanden. Mein Co-Regie Partner Helmut Karner und ich hatten verschiedene Drehbuchversionen von „Austroschwarz”, und schon in der ersten stand, dass ich Austropop-Nummern covern möchte. Dahinter steckte eine künstlerische und auch aktivistische Herangehensweise.

Das Interessante bei Bilderbuch und Wanda war ja, dass sie das Label Austropop in Interviews eigentlich immer abgelehnt haben. Für mich, als Österreicher mit Migrationshintergrund, war das ein großes Fragezeichen. Warum diese Ablehnung? Natürlich war nicht alles gut, was aus dieser Ecke kam. Aber es gab auch kluge, progressive Stimmen wie Hansi Lang oder Georg Danzer, die für Zusammenhalt und Miteinander standen.

Warum also diese bewusste Abgrenzung von Wanda und Bilderbuch? Meine logische Schlussfolgerung war: Sie wollten sich als etwas Eigenes positionieren – auch, weil Österreich leider nach wie vor ein Problem mit Rechtsextremismus hat. Daher wollten sie das Label Austropop nicht übernehmen.

Das hatte wiederum Auswirkungen auf die weiße Mehrheitsgesellschaft – beziehungsweise auf das Publikum, das vielleicht nicht (mehr) Ziel ihrer Konzerte war. Denn je stärker sie sich abgrenzten, desto mehr wurden sie eigentlich mainstreamiger. Das war meine Überlegung und Beobachtung. Dann ist mir ein Licht aufgegangen:

Was wäre, wenn ich – als Österreicher mit Migrationshintergrund – mir den Begriff Austropop aneigne und ihn neu verarbeite?

Ein sehr spannender künstlerischer Ansatz.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Mwita Mataro: Genau das wollte ich mit Austroschwarz in Concert tun – einem Projekt, zu dem ich verschiedene Schwarze Sänger:innen eingeladen habe, Austropop-Songs zu covern. Meine künstlerische Herangehensweise war dabei – und ist es generell –, Brücken zu schlagen. Egal, ob als Musiker, Komponist oder Regisseur: Ich versuche, österreichisches Kulturgut mit migrantischen Themen zu verbinden. Daraus entsteht nicht nur ein künstlerischer Dialog, sondern vielleicht auch ein gesellschaftlicher Diskurs darüber, wo wir in dieser Frage gerade stehen.

Ich beobachte derzeit sehr genau, was Musiker:innen mit Migrationshintergrund in der österreichischen Poplandschaft machen – und ich finde das wahnsinnig spannend. Viele Schwarze österreichische Musiker:innen machen Hip-Hop, RnB, Soul, Rap was ich vollkommen nachvollziehen kann. Gleichzeitig frage ich mich: Warum nicht auch mal zur Gitarre greifen? Warum nicht Rockmusik machen? Warum nicht auf Deutsch singen? Warum nicht Austropop? Das war so die Grundintention.

Hat dich die freiere Schreibweise deines Soloprojekts dem Stil von Maurice von Bilderbuch nähergebracht? Und hat sich dabei dein Anspruch, ‚immer politisch sein zu müssen‘, in den Texten etwas relativiert?

Mwita Mataro: Ich finde es gut, dass Maurice mit seiner Band ein bestimmtes Image, eine eigene Bildsprache und Textästhetik etabliert hat – in eine Richtung, in die ich selbst gerne gehen möchte. Das inspiriert und spornt mein eigenes Schreiben an. Die Single „Schwarzer Hase“ aus dem letzten Jahr war bereits ein Schritt in diese Richtung. Politische Botschaften – ja, aber verpackt in eine fast kindliche Sprache, sodass es nicht auf den ersten Blick eindeutig politisch wirkt.

Ich bin auch Georg Nöhrer [Mitglied der Band Yukno; Anm.] sehr dankbar, mit dem ich einige Songs geschrieben habe – unter anderem „Schwarzer Hase“ und „Austrodrama“. Mit „Austrodrama“ haben wir es sogar auf Platz 2 der FM4 Charts (Stand 15.06.25) geschafft und auf Ö3 hatte „Austrodrama“ ebenso Radio Airplay. Es kommt selten vor, dass beide Sender gleichzeitig einen Track von einem Indie-Künstler spielen.

Ich glaube, auch Maurice hatte vor dem Hype um „Maschin“ seine Schwierigkeiten mit Sprache. Wenn man zum Beispiel „Die Pest im Piemont“ hernimmt: sehr kryptische Texte, eher schwer zugänglich. Ich denke, das war für die Band ein Moment, in dem sie sich gesagt haben: „Okay, so kann es nicht weitergehen.“

Und genau dorthin willst du auch.

Mwita Mataro: Ich will mich ständig weiterentwickeln, mich selbst herausfordern. Und ich habe das Gefühl, ich komme dieser Sprache, diesem Stil, immer näher. Es ist jetzt nicht so, dass Bilderbuch und Wanda meine ganz großen Vorbilder wären – aber ich sehe sie irgendwie als große Brüder. Die großen Brüder machen das Coolsein vor, und ich will da auch mitspielen. Denn am Ende kochen wir alle mit demselben Wasser – es ist alles möglich.

Und ich finde, ein gewisser Größenwahn gehört dazu. Auch beim Film „Austroschwarz“: Ich war auf keiner Filmakademie, hatte davor keinen Film gemacht – und trotzdem habe ich das Projekt durchgezogen. Ich brauche große Ziele und Herausforderungen in meinen Projekten – nur so kann ich wachsen. Das Ganze ist keine “One Man Show”. Mein Kernteam Helmut Karner [Co-Regie von „Austroschwarz“; Anm.], Stephan Herzog [Produzent von „Austroschwarz“; Anm.] und Andrea Elaiza Arnold [Junior Produzentin von „Austroschwarz“; Anm.] waren von Anfang an dabei und haben an „Austroschwarz“ geglaubt! Ohne sie wäre ich bis heute bestimmt nicht mit der Doku fertig!

In den letzten Jahren haben in der österreichischen Musikszene Schwarze Musiker:innen mehr als je zuvor auf sich aufmerksam machen können. Bex, Uche Yara, Chanda Rule, Rose May Alaba, Cyon Flex, Balmak Werner, Queen Atara, Bibiane Zimba, Liz Metta, salute, Marjorie Etukudo von den Euphoniques …

Mwita Mataro: … können wir kurz über salute sprechen? Ich habe bei einem mica-Artikel mit ihm gelesen, dass er unter anderem wegen des strukturellen Rassismus in Österreich nach London gezogen ist.Auch die Sängerin Nenda ist ja früh nach London gegangen, um dort eine Schauspielausbildung zu machen – weil es in Tirol für sie als POC (people of color) Frau offenbar keinen Raum gab, sich wirklich zu entfalten. Wie schlimm ist das, dass man sich in der eigenen Heimat so ausgeschlossen fühlt.

Ich selbst hatte da extremes Glück mit meinem Umfeld. Ich habe wirklich viel Liebe von weißen Österreicher:innen erfahren. In „Austroschwarz“ thematisiere ich auch Fuschl am See. Ich bin in Salzburg geboren und erst mit zwölf mit meiner Mutter nach Wien gezogen, nachdem sich meine Eltern getrennt hatten. Mein Vater hat weiße Freund:innen aus Salzburg, deren Familien ein Grundstück am Fuschlsee besitzen.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Wir sind dort in den Sommermonaten oft an den Wochenenden hingefahren, um einfach vom Alltag abzuschalten. Und ich habe von den weißen Österreicher:innen dort viel Zuneigung erfahren. Rassismus war dort kein Thema.

Diese Erfahrungen haben mir ein gewisses Fundament gegeben – das Gefühl, dass weiße Menschen für mich nicht automatisch Feinde sind. Und dass ich Österreich nicht grundsätzlich als ein Land sehe, in dem ich unerwünscht bin. Das war sicher ein wesentlicher Grund dafür, warum ich geblieben bin – und warum ich mich heute so intensiv mit der österreichischen Kultur auseinandersetze. Ich kann mich mit ihr einfach identifizieren, obwohl meine beiden Eltern aus Tansania kommen. Ich glaube, es ist in diesem Zusammenhang wichtig – und da kommt vielleicht wieder ein wenig mein Aktivismus heraus – dass ich als Künstler in Österreich bleibe.

Vor allem in deinem Solo-Projekt stellst du deine Verbindung zu Österreich sehr klar in den Vordergrund.

Mwita Mataro: In meinem Soloprojekt singe ich auf Deutsch und setze mich mit dem Austropop auseinander. Außerdem zieht sich die Österreich-Flagge als zentrales visuelles Element durch alle meine Cover – und auch auf der Bühne (demnächst live am Waves Vienna zu sehen) ist sie im Hintergrund präsent. Mir geht es darum, Menschen in Österreich mit Migrationshintergrund zu zeigen: „Seht her, ein Österreicher kann auch Schwarz bzw nicht-weiß sein – und das ist okay.“ Wenn man die Österreich-Flagge auf der Straße sieht, dann assoziieren vor allem viele Migrant:innen sie mit Ausschluss: „Du gehörst nicht zu uns.“

Die Flagge ist auch in der linken, woken Künstler:innen Blase verpönt. Dort heißt es oft: „Die Österreich Flagge symbolisiert Nationalstolz – damit darf man sich gar nicht erst auseinandersetzen, weil das sofort falsch verstanden wird.“ Solange es keine aktive, progressive Auseinandersetzung von allen Seiten gibt – und solange man sich in der Kunst nicht ernsthaft mit österreichischer Identität beschäftigt –, wird sich nichts verändern.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Ich finde es auch katastrophal, wenn meine weißen Kolleg:innen keinerlei Stellung zur aktuellen politischen Lage beziehen. Und damit meine ich nicht bloß einen schnellen Social-Media-Post, so nach dem Motto: „Geht bitte für dieses oder jenes Thema auf die Straße.“ Was ich wirklich vermisse, ist eine aktive Auseinandersetzung meiner weißen Kolleg:innen mit dem eigenen Weißsein.

In dem Zusammenhang finde ich es zum Beispiel stark, dass Christoph Kregl, der Manager von Bilderbuch, eine Künstlerin wie Uche Yara unter seine Fittiche nimmt – und Uche Yara, Uche Yaraheißt und keinen Namen hat, den man leichter aussprechen kann. Es hätte ja genauso gut sein können, dass Christoph sagt: „Da braucht’s einen anderen Namen, den kann sich sonst niemand merken oder aussprechen“ – und bla bla bla.

Ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mir einen typisch tansanischen Namen gaben und mich nicht Max nannten, damit ichs mal leichter habe. Deswegen habe ich mich entschieden, bei meinem Soloprojekt meinen bürgerlichen Namen Mwita Mataro zu behalten.

Wenn man dir zuhört, hat man nicht den Eindruck, dass du Berührungsängste mit dem Mainstream hast – im Gegenteil: Du scheinst ihn gezielt nutzen zu wollen, um deine Anliegen nach außen zu tragen.

Mwita Mataro: Um bestimmte Themen einem größeren Publikum näherzubringen, habe ich mich bewusst dafür entschieden, mainstreamiger zu werden. Eine Nische ist wichtig – keine Frage –, aber ich sehe im Mainstream einfach mehr Potenzial.

Die Frage ist allerdings nicht ganz so leicht zu beantworten, denn streng genommen ist auch FM4 eine Art Nische. Über FM4 erreiche ich vor allem Gleichgesinnte. Menschen, denen ich nicht erst erklären muss, dass Rassismus ein Problem ist oder dass es zu wenig Sichtbarkeit für People of Colour gibt. In dieser Hinsicht funktioniert FM4 eher wie ein Echoraum.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Im Mainstream sehe ich hingegen die Chance, ein viel breiteres Publikum zu erreichen. Genau deshalb habe ich auch diesen Größenwahn in mir – dass ich ganz offen sage: „Ich will das Arena Open Air ausverkaufen.“ Ich brauche solche scheinbar absurden Ziele, damit sich auch nicht-weiße Österreicher:innen denken: „Okay, krass – der denkt so groß.“ Auch wenn es cool ist, zum Beispiel im Rhiz zu spielen – ich will den Leuten zeigen: Du darfst größer denken und dir größere Ziele setzen. Ich will den Leuten Mut machen.

Mit „Austroschwarz“ hast du dich auch als Filmemacher versucht. Wie aufwendig und herausfordernd war die Produktion für dich, der zuvor eigentlich nicht im Filmbereich tätig war? Wer hat dich dabei unterstützt, deine Vision Wirklichkeit werden zu lassen?

Mwita Mataro: Ich hatte großes Glück, dass ich meinen Co-Regisseur Helmut Karner vor dem Projekt kannte. Wir haben gemeinsam an der FH studiert, und dort hat sich eine Freundschaft zwischen uns entwickelt. Helmut ist ein echter Animations-Nerd – all seine Kurzfilme, ebenso wie sein vorheriger Film „Ground Control“, enthalten Animationssequenzen. Er arbeitet schon lange mit seinem Animations-Director Vladimir Savić zusammen. Die beiden haben sich dann richtig in „Austroschwarz“ reingefuchst.

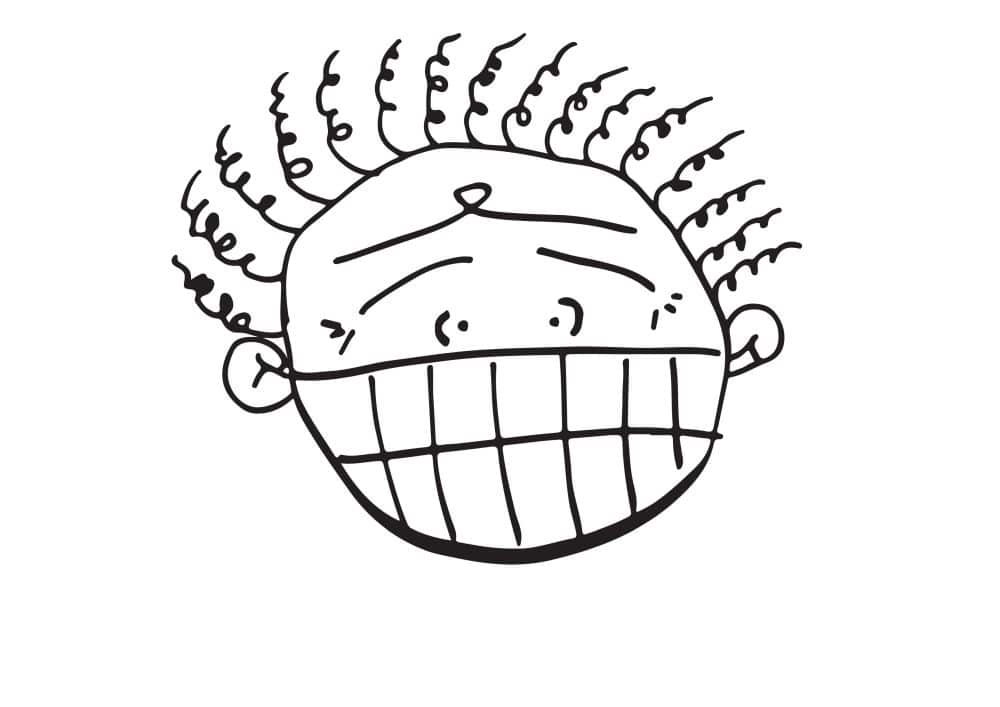

Im Film erzähle ich ja von meinem “Manschki” – den habe ich mit 13 Jahren gemalt, in einer Phase, in der ich viel Anime geschaut habe. Damals wollte ich eigentlich Anime-Zeichner werden. Helmut war total begeistert, als er diesen Teil im Drehbuch gelesen hat. Er meinte, wir könnten meinen Manschki als Animation verwenden und als erzählerisches Element im Film einbauen. Gemeinsam mit Vladimir hat er dann diese ganze Animationswelt erschaffen. Dafür bin ich Helmut und Vladimir extrem dankbar.

Der Film hatte im Mai Premiere und ist als sehr gelungen und gut besprochen worden. Wie sieht dein bisheriges Fazit aus?

Mwita Mataro: Wir laufen seit 8 Wochen immer noch in vielen österreichischen Kinos. Was die Öffentlichkeit betrifft, ist einiges passiert. Ich war zu Gast bei Willkommen Österreich, und es wurde sowohl in Boulevardzeitungen als auch in seriösen Zeitungen über „Austroschwarz“ berichtet.

Derzeit liegen wir bei 8.300 Kinobesucher:innen (Stand 15.07.25) – was für eine österreichische Erstlings Dokumentarfilm-Produktion durchaus beachtlich ist. Zu sehen, dass „Austroschwarz“ so viele Menschen berührt und erreicht, hat mich aufjedenfall motiviert an einem Spielfilm zu arbeiten. Das wird aber noch bissi dauern.

Jetzt heißt es auf jeden Fall wieder viel Live spielen! Am 2. Oktober spiele ich mein erstes Solo Live Konzert mit Band am Waves Vienna. August reichen wir beim Österreichischen Musikfonds für mein erstes Soloalbum ein. Und hoffentlich wird es dann für 2026 mein erstes Album geben und eine große Österreich Tour. Ich bin motiviert.

Vielen Dank für das Interview.

Michael Ternai

++++