Nordlicht im Mönchsberg

Zu hören sein werden im achten Konzert der diesjährigen Aspekte am 17. Mai 2014 die Uraufführung von „Die Linien des Lebens“ sowie gemäß dem heurigen Aspekte-Motto „Spirit of New York“ eine „Nordlicht über Manhattan“ genannte Installation nach Werken von James Tenney, Christian Wolff und Jean Sibelius. Huber selbst wird am Pult des Stuttgarter Kammerorchesters stehen, den atmosphärischen Rahmen bilden die ehemaligen Bier- und Weindepots der Kavernen im Mönchsberg.

Der 1953 in Braunau am Inn geborene Künstler kehrt mit diesem Projekt in die Stadt seiner Studien zurück. Der Schüler Gerhard Wimbergers hatte am Mozarteum sein Dirigier- und Kompositionsdiplom erhalten und u. a. 1982 in Salzburg das Ensemble Spinario gegründet, mit dem er seit nunmehr über drei Jahrzehnten die verschiedensten Zeit-Raum-Klang-Inszenierungen kreiert – spektakulär etwa bei der John Cage-Nacht des Beethovenfestes Bonn 2012, ist Cage doch seit Hubers Anfängen eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen.

Weitere Tätigkeiten in der Mozartstadt galten der Leitung des Salzburger Opernstudios, er war Assistent von Leopold Hager und wirkte auch bei Opernproduktionen Herbert von Karajans im Rahmen der Salzburger Festspiele mit.

Mitgestalter deutscher Chorkultur

Ab 1983 verlagerte sich Hubers Tätigkeitsradius verstärkt nach Deutschland, wo er intensiv in die Arbeit mit einigen der prominentesten Chöre eintauchte. So war er 1989–2000 Leiter des SWR-Vokalensembles Stuttgart, 2004–11 Chefdirigent des WDR-Rundfunkchores Köln sowie 2009–11 künstlerischer Leiter des ChorWerkRuhr. Daneben dirigierte er die Chöre von NDR und Bayerischem Rundfunk sowie vielfach auch die Orchester der jeweiligen Sendeanstalten.

Eine kaum minder große Bedeutung erlangte für Huber die Kooperation mit Musikern aus gänzlich anderen Kulturen, wie etwa der arabischen, persischen, japanischen und kongolesischen.

Österreichische Intermezzi

Ein mehrjähriges österreichisches Chor-Intermezzo gab Rupert Huber 2002–05 als Leiter der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor und Chordirektor der Salzburger Festspiele, etwas länger zurück liegt seine Gastprofessur für Chordirigieren an der Grazer Kunstuniversität (1996–98). In Zusammenhang mit seinen bekannt spannend-progressiven Programmideen abseits ausgetretener Pfade beriefen ihn u. a. auch das Klangforum Wien und das Salzburger ÖENM ans Pult.

Respekt einflößend ist eine Auswahl der Komponistennamen, deren Werke Huber aus der Taufe hob: Da finden sich etwa Luigi Nono („Da un diario italiano“) und Karlheinz Stockhausen („Welt-Parlament“, „Michaelion“, „Litanei 97“, „Hoch-Zeiten“), Klaus Huber („Quod est pax?“), Jani Christou („Project 21“), Nikolaus Brass („The Structures of Echo – Lindauer Beweinung“) oder auch Beat Furrer, Georg Friedrich Haas, Toshio Hosokawa, Wilhelm Killmayer, Klaus Lang und Wolfgang Rihm.

Nicht nur als Dirigent, auch als Komponist liegt Hubers Schwerpunkt in einem Bereich, der wie er sagt „authentisch vokal orientiert ist: Es geht um Melos-orientierten Gesang, der sowohl von einer werkhaften Attitüde möglichst frei ist, als auch von einer exogenen, funktionalen Zeitauffassung. Dabei spielen veränderte Bewusstseinszustände eine große Rolle. In diesen Punkten gibt es eine bewusste Bezugnahme auf John Cage, Morton Feldman und Iani Christou.“ (Rupert Huber: zur Uraufführung von „Seoli“, 2012). Während des letzten Jahrzehnts trat eine intensive Beschäftigung mit den Heilgesängen der Schamanen der Bantawa-Rai in Ost-Nepal hinzu.

Von Huber selbst für zentral erachtete Werke aus jüngerer Zeit:

„Ruh-I-Gulab“ für Chor und Sufi-Ensemble (Rumi/Rückert)

„Weltmutter“ für Chor und Instrumente (Rückert)

„Großes Geleitmodem“ für Sängerinnen mit Schalenglocken

„Die Erde singt“ für Sprecher, Chor und Big Band (Jesse Thoor)

„Hubbu-Al Lahi“ für Chor und ein Ensemble koptischer Musiker (Gibran)

„Nachklang-Rose“ für Chor und ein Ensemble traditioneller, persischer Musiker (Anonym)

„Tamar“ für Sänger mit Instrumenten

„Daphoine“ für Sänger mit Instrumenten

„Seoli“. Magische Pflanzengesänge für Sprecher und acht Sänger mit Instrumenten

Erkenntnisse über das Wirkungssingen

Im bereits zitierten Programm zu „Seoli“ gibt Huber im Kapitel „Melos“ die für seine aktuelle Arbeit zentrale Gedanken über das Wirkungssingen wieder: „[…] Mit ‚Wirkungssingen‘ ist ein Gesang gemeint, der entweder eine Wirkung auf Ausführende und Zuhörer induziert oder als Folge einer Wirkung von außen auf den Sänger selbst entsteht. Die Wirkung ist körperlich-mental. Sie kann sich als Erleben von Kraft, Leichtigkeit, Wärme, Gefährlichkeit, Liebe, Mut etc. äußern.

Wirkungsgesänge sind generell nur in einer Disposition der größtmöglichen Offenheit aller Sinne und Selbstvergessenheit möglich. Eine Haltung der Absichtshaftigkeit und Selbstreflexion ist dabei kontraproduktiv. Nicht: „Ich singe.“, sondern: „Es singt aus mir.“

Der so entstehende Gesang ist weniger persönlich als vielmehr überpersönlich. Er ist möglichst frei von bekenntnishaften Darstellungen der eigenen Befindlichkeit. Die ins Werkhafte gebrachte Darstellung menschlicher Affekte als Ausdrucksfacetten persönlicher Befindlichkeiten ist eines der ausgeprägtesten Kennzeichen der Musik des sogenannten bürgerlichen Zeitalters. Damit verbunden ist ein stark gestisch-architektonischer Habitus der europäischen Kunstmusik. Demgegenüber stellen Wirkungsgesänge nichts dar, sie sind einfach da.“

Wirkungsgesänge benötigen stets ein Gegenüber: Menschen, Tiere, Pflanzen, Sonne, Mond oder ein sonstiges fassliches Element, ausgehend von dem philosophischen Ansatz, dass es in der Natur keinen leeren Raum gibt.

Huber zur Tonerzeugung: „Beim Wirkungssingen entstehen bei entsprechend absichtsloser Disposition melodische Folgen, die meist aus nur wenigen Tonhöhen, d. h. Ausschnitten aus Tonleitern oder pentatonischen Gebilden bestehen, die meist unverändert wiederholt werden oder sich im Laufe des Gesanges dem Text entsprechend leicht ändern. Die Intensität des Gesanges entfaltet sich dabei weniger auf einer sprachlich-psychischen Ebene, als auf einer musikalisch-melodischen.“

Die für Hubers aktuelle Arbeiten essentiellen Erkenntnisse zu den Wirkungsgesängen: „Wirkungsgesänge sind nur beschränkt reproduzierbar. Sie entziehen sich so gesehen einem Dienstleistungsbetrieb, der auf Standardisierung und Verfügbarkeit der Ware Musik setzt. Angesichts solcher Überlegungen stellt sich nun die Frage nach den praktischen Ergebnissen des Wirkungssingens. Wirkungssingen ist prinzipiell weniger durch eine Gesinnung als vielmehr durch die Praxis geprägt. Die Resultate einer solchen Praxis weisen stark in eine Richtung, die man als ‚Melos‘ oder ‚Melos-orientierten Gesang‘ bezeichnen möchte. Der alte, griechische Begriff ‚Melos‘ (ursprünglich: Teil eines Ganzen) gewinnt dabei auf erfrischende Weise wieder an Bedeutung. Das ermöglicht eine thesenartige Zuspitzung des musikalischen Aspektes des Wirkungssingens.“

Rupert Hubers ausführliche Darlegungen zu Melos und Wirkungssingen finden sich ungekürzt im Programmbuch zu der am 5. Oktober 2012 durch den Verein WØD West-östlicher Divan Salzburg veranstalteten Uraufführung von „Seoli“.

Christian Heindl

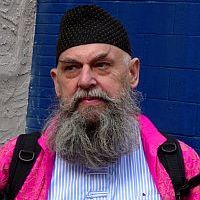

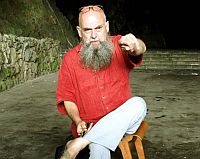

Foto Rubert Huber 1 © sumnima.arts