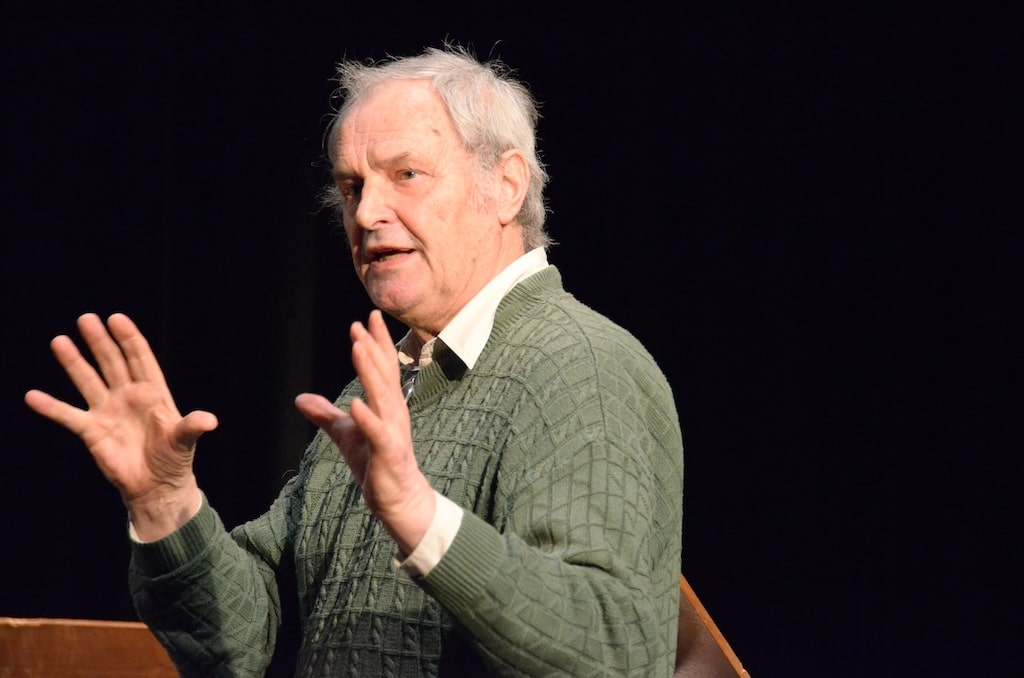

Gerold Amann ist im Alter von 88 Jahren in der Nacht vom 26. auf den 27. November 2025 verstorben. Mit ihm verlässt uns eine künstlerische und kulturelle Leitfigur, die seit den 1960er Jahren in Vorarlberg in vielerlei Hinsicht Maßstäbe gesetzt hat.

„Hinhören“ war das Motto des vielseitigen Komponisten, dessen breit gefächertes Oeuvre sich kaum fassen lässt. „Am meisten lernte ich durch Hinhören auf alles, was mir begegnete. Tiere, Maschinen, mein eigener Körper. Ich wurde ein Arrangeur von Schallereignissen aller Art“, erzählte Gerold Amann und benennt damit den Kern seiner stets an die Menschen gerichteten künstlerischen Arbeit. Er war seinen Lebtag lang fest in das gesellschaftliche und kulturelle Leben in Vorarlberg eingebunden. Komponieren bedeutete für ihn deshalb in erster Linie auch den Kontakt mit anderen Menschen.

Pionier des Laienmusiktheaters in Vorarlberg

Im Land fand Gerold Amann besonders mit seinen großangelegten Laiensingspielen in der Burgruine Jagdberg Anerkennung. Ausgehend vom „Goggalori“, einem „Spiel um Angst und Übermut im alten Vorarlberg“, aus dem Jahr 1973, setze er mit „Spektakel“, der „Apokalypse“, „Formicula“ und „Die Vögel“ Maßstäbe. Dem Verhältnis zwischen Mensch und Technik ging er in „Triungulus“ im Steinbruch Hohenems nach und Mäh- und Baumaschinen „tanzten“ in Bezau zur Musik von drei Blaskapellen.

All diese Werke berührten und bewegten unzählige Menschen auf und hinter der Bühne sowie im Publikum. Gerold Amanns Leitgedanke lautete immer: „Der Weg ist das Ziel!“ Und genau darin liegt die Kraft, die von den Laienschauspielen ausgeht. Das gemeinsame Schaffen soll ein künstlerischer und menschlicher Austausch sein, der ebenso wichtig ist wie die Aufführung selbst. Seinem Tun lagen eine große Nähe und Wertschätzung allen Menschen gegenüber zugrunde. „Ich versuche Laienspiele zu machen, die nicht einfach nur schlechter gespielte Profitheater sind. Was Laien gültig machen können, sind Gruppenleistungen, Chöre, Tanzgruppen, aber auch ganz andere Dinge, wie Motorradfahren. Laientheater, das nach den gleichen Regeln wie Profitheater funktioniert, ist das schlechtere Profitheater. Ich wollte aber ein anderes Theater schaffen und nicht ‘nur’ ein schlechteres Profitheater bieten.“

Musik für und mit Menschen

Viele kreative Menschen erarbeiteten bei den Burgspielen in Schlins mit professionell ausgebildeten Künstlern ein zeitgenössisches Musiktheaterwerk. Ganz selbstverständlich wirkten hier Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch Senioren aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten zusammen. In der Mischform von Konzept und Komposition entstehen keine reproduzierbaren Werke. Jede Werkgestalt ist einmalig und ein Prozess, der an die regionalen Bedingungen angepasst ist. Die Probenphase bildet das Zentrum des gemeinsamen Tuns.

Eine kreative Innenschau

In allen Kompositionen und Gerold Amanns vielfältigen musikalischen Ausdrucksformen spiegelt sich im Kern die essenzielle Frage wider, was Schallereignisse aus der Umwelt, der Natur und den Klängen im Inneren zusammenhält. Dieser ging er seinen Lebtag lang mit einer bewundernswerten Fantasie, aber auch mit viel Wissen und Einsicht nach. Wie durch eine „Tonlupe“ betrachtete er Vogelgesänge, Umweltgeräusche und Sprachlaute und übersetzte sie in seine individuelle kompositorische Welt. Legendär ist der quietschende Fensterflügel, der Gerold Amann zum Orchesterwerk „Fensterflügel und Nachtigall“ inspirierte.

Auch die kreative Innenschau auf die Sprache lieferte Gerold Amann reiches musikalisches Ausgangsmaterial. Unter anderem in den Musiktheatern und Singspielen „Fundevogel“ und „Altraummännlein“ lenkte der hellhörige Künstler die Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche und politische Ereignisse und Missstände. Anfang der 2000er Jahre vertonte er gesellschaftliche Beobachtungen, die auch heute eine bedrückende Aktualität besitzen. Seine Sicht auf die Dinge wirkte oftmals weit der Zeit voraus und beklemmend.

Künstlerische Weitsicht und gesellschaftliches Bewusstsein

„Ich trage sehr viel Wut in mir“, sagt Gerold Amann von sich selbst und in manchen seiner Kompositionen bahnte sich diese einen Ausdruck. „Wenn man liest und hört, was auf der Welt los ist, entsteht in mir eine Mischung aus Wut und Angst, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Vieles geschieht von Hass und Gewalt bewegt und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Einen davon sah Gerold Amann in der Angst vor dem Nicht-Fassbaren und Nicht-Greifbaren.

Kindheit zwischen Kirchenglocken und Blasmusik

Gerold Amanns individueller Zugang zur Komposition liegt auch in seiner Kindheit in einer Großfamilie in Schnifis während und nach dem Zweiten Weltkrieg begründet. Die Motivation, sich mit Umweltschall und Naturlauten zu beschäftigen, wurzelt wahrscheinlich ebenfalls in dieser frühen Lebensphase. Er verstehe sich nicht als zeitgenössischen Komponisten, betonte Gerold Amann in zahlreichen Gesprächen, er lebe „nur“ seine akustische Fantasie aus. „Ich habe als Kind Vögel pfeifen gehört und das Bachrauschen und die Blasmusik und von daher habe ich eine relativ freie Fantasie und nicht eine zeitgenössische“, beschreibt Gerold seine Sozialisation und sein künstlerisches Selbstverständnis als Komponist. So gesehen kann die von ihm geschaffene Musik auch als Volksmusik bezeichnet werden. „Nicht in dem Sinn, dass die von oben etwas für die von unten tun“, fasst Gerold Amann sein Kunstverständnis in Worte, „sondern was in den Leuten, in jedem drinnen ist, das möchte ich ansprechen. So kann man sehr viel erreichen.“ In diesem Sinn schuf er auch zahlreiche, höchst originelle Kompositionen, unter anderem für „Stemmeisen & Zündschnur“ oder die Hausmusik Fink. Wohl kaum eine Chorgemeinschaft im Land und weit darüber hinaus hat nicht zumindest einen Titel aus der Feder von Gerold Amann im Repertoire.

Pädagoge, Kabarettist und Philosoph

Gerold Amann unterrichtete von 1962 bis 1997 am Gymnasium in Bludenz sowie von 1977 bis 1997 am Vorarlberger Landeskonservatorium in Feldkirch. Daneben war er 15 Jahre lang musikalischer Leiter der Kabarettgruppe „Die Wühlmause“ sowie Chorleiter in Schlins und Organist in Röns. Studiert hat er, neben Schulmusik und Philosophie auch Psychologie an der Universität in Graz. Besonders prägten ihn die berühmte Aussage der Gestalttheorie „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ sowie der Gestaltpsychologe Ferdinand Weinhandl, der auch sein „Doktorvater“ war.

Ein prägender Wegbereiter

Als ideenreicher Pädagoge beeindruckte und beeinflusste Gerold Amann sehr viele seiner Schüler:innen. Zahlreiche prominente Komponist:innen und Musikschaffende wie Georg Friedrich Haas, Johanna Doderer, Gerald Futscher, Michael Floredo, Peter Herbert, Johannes Wohlgenannt, Murat Üstün, Gunter Schneider, Ulrich Gabriel, Rolf Aberer, Ulrich Troy, Evelyn Fink-Mennel und Josef Amann (diese Liste ist keinesfalls vollständig) haben von Gerold Amann viel über das Leben und die Musik gelernt und waren wichtige Wegbegleiter:innen. Stellvertretend brachte dies Georg Friedrich Haas, ehemaliger Schüler am Gymnasium Bludenz und heute Lehrender an der Columbia University in New York in einem Gespräch am 9. April 2008 mit den Worten zum Ausdruck: „Gerold Amann ist eine ganz wichtige Person, der Entscheidendes geprägt hat, und mir klargemacht hat, was Musik bedeutet.“

Über die Landesgrenzen hinaus

Auch über die Landesgrenzen hinweg fanden Gerold Amanns Projekte Beachtung. Josef Amann trug seine Musik mit dem Stella Brass Ensemble bis nach China und nach St. Petersburg. Doch auch das Wirken bei Projekten in Hannover mit dem deutschen Musiker, Instrumentenbauer, Bildhauer und Klanginstallations-Künstler Eckhart Liss war für ihn eine besondere Freude.

Gerold Amann hat unser aller Leben, die Gesellschaft und die politische Kultur in Vorarlberg mit seiner Fantasie, seinem Schaffensdrang, seiner Bewegtheit, seinem Humor und auch mit seiner Aufgeregtheit bewegt und bereichert. Zwar müssen wir nun von ihm als Person Abschied nehmen, doch sein Wirken und seine Werke bleiben. Das ist ein tröstlicher Gedanke.

Silvia Thurner