Düster und neblig ist der Februar in unseren Gefilden. Und aus eben dieser Hermetosphäre der nasskalten Dunkelheit scheint die Musik des Linzer Kollektivs OKABRE zu entweichen: Filigrane Gitarrenmelodien, beschwörende Gesänge und unbekannte, verschwommene Soundgebilde schieben sich langsam ans Gehör. Der Musiker und Modifizierer GÜNTHER GESSERT wohnt diesen cinematografischen Séancen mit allerhand ungewöhnlichen Klanggerätschaften wie dem Marxophone und dem Theremin bei. Mit Michael Franz Woels hat er sich an einen Tisch gesetzt, um unverrückbare Antworten über die lyrische Keimzelle der Songs, die anti-solistische Gründungsabmachung des Sextetts und kugelinduziertes Obertongeschwirr zu geben.

Das neue Okabre Album „Empty Body, Empty House”, das zweite nach dem Debüt-Album „Reading The Big Screen“, ist vor kurzem bei Records Dacubra, dem neuen Label von Florian Graf, erschienen. Was bedeutet eigentlich der Name Okabre?

Günther Gessert: Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Geheimnis lüften darf. Es gab ein Bandprojekt davor, ein Trio mit dem Gitarristen Florian Graf und dem Schlagzeuger Andreas Wahl von Okabre. Ein Highlight bei den Proben war der Besuch einer Performance-Künstlerin, die sich unzählige Schichten Gewand angezogen und dann zu improvisierter Musik mit einer Schere sich Schicht für Schicht wieder herausgeschnitten hat. Okabre beinhaltet eine Abkürzung dieses Trio-Bandnamens. Mehr verrate ich nicht.

Was habt ihr auf dem Album „Empty Body, Empty House” dokumentiert? Welche Songs fanden den Weg auf diesen Tonträger?

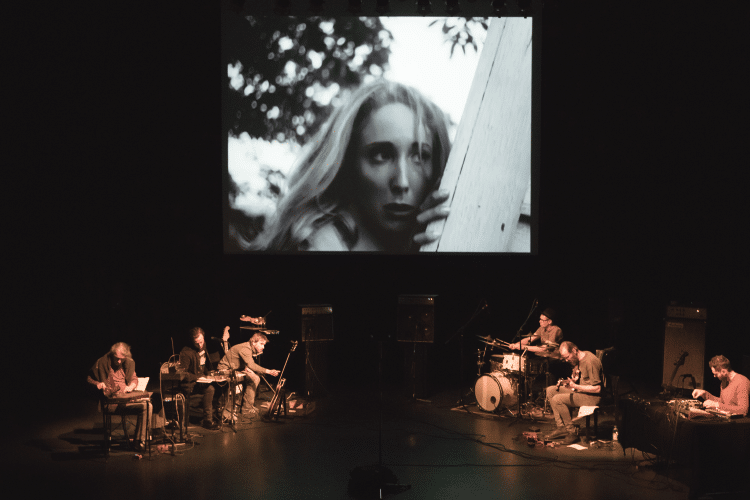

Günther Gessert: Im Prinzip ist das die Live-Filmmusik zu dem Film „Sayat Nova” [deutscher Titel: „Die Farbe des Granatapfels“, Anm.] Es gab im vergangenen Jahr zehn Aufführungen in Kinos in Österreich und Deutschland.

Ihr seid ja ein Sextett, Andreas Wahl spielt Schlagzeug, Florian Graf die Gitarre, Manfred Rahofer werkt an den Electronics, Thomas Pichler bedient Bass und Synthesizer, Rainer Fehlinger ist für den Gesang und Effekte zuständig, und du für das Theremin und das Marxophone. Wer wählt eigentlich die Filme aus?

Günther Gessert: Okabre macht Live-Filmsoundtracks. Florian ist ein Cineast und findet Filme, die er uns dann vorschlägt.

Sayat Nova war ja eine armenische Musikerlegende, ein geistlicher Sänger und Dichter. Habt ihr euch mit dieser historischen Figur intensiver auseinandergesetzt?

Günther Gessert: Sayat Nova war für das armenische Volk eine wichtige Figur. Für uns war der Regisseur des Films, Sergei Paradschanow, sehr faszinierend. Seine Bilder sind unglaublich und einzigartig fesselnd, er wird von vielen Regisseuren als Einfluss genannt.

Mich erinnern seine symbolträchtigen, surrealistischen Inszenierungen zum Beispiel an frühe Filme von Alexandro Jodorowsky …

Günther Gessert: Der Regisseur Sergei Paradschanow hatte aufgrund seiner Arbeiten und seiner Lebenssituation in der Sowjetunion schwierige Bedingungen. Er bekam durch den Film ein Arbeitsverbot. Der Wunsch des Regimes war ja ein heroisches Porträt des Nationalhelden Sayat Nova. Eine Filmbehörde hat dann nachträglich versucht, den Film durch eine übergestülpte Kapitelstruktur ‒ z.B. „Die Jugend des Dichters“ etc. ‒ in ein Korsett zu zwängen. Das ist nicht der Directors Cut. Seine Filme sind außerhalb der Sowjetunion sehr gelobt und goutiert worden, ich sehe da eine Parallele zu Leo Theremin, dem seine Arbeit und seine Anerkennung im Ausland auch in seinem Heimatland nicht gutgetan hat. Das Interesse des Auslands war suspekt.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

„WIE DAS GLÜCK ODER DER ZUFALL SO SPIELEN …“

Stichwort Theremin: ein elektronisches Instrument, das berührungslos durch Bewegung der Hände in der Nähe von zwei Antennen gespielt wird. Erfunden wurde es um 1920 in Russland von Lev Termen bzw. Leon Theremin. Wie kommt man von der Flamenco-Gitarre zu dem doch eher exotischen Instrument Theremin? Du bezeichnest deinen Zugang ja auch als Thercussion.

Günther Gessert: Flamenco kam erst später. Mein musikalischer Fokus hatte sich von Rock und Jazz zu Hip Hop und elektronischer Musik bewegt. Ich wollte das Theremin, das ich nur vom Hören kannte, schon immer einmal ausprobieren. Aber es hat keine Gelegenheit gegeben. Im frühen World Wide Web, mit den ersten Suchmaschinen, habe ich eine kleine, amerikanische Firma ausfindig gemacht, die das Instrument als Bausatz angeboten hat. Um 100 Dollar habe ich dann ein Plastiksackerl mit einer Platine und Teilen zum Selber-Zusammenlöten bekommen. Das war im Frühjahr 1997 und dann ist es gleich rasant gegangen. Wie das Glück oder der Zufall so spielen, hat mich kurz danach die Künstlerin Elisabeth Schimana, die ich bei einer Ausstellung in Linz kennengelernt hatte, angerufen und kontaktiert, um mich zur Mitarbeit an einem Medienkunstprojekt, das sie gerade für den steirischen herbst entwickelte, einzuladen.

Elisabeth Schimana hat ja das IMA, das Institut für Medienarchäologie, vor 15 Jahren gegründet. Und bist auch als IMA-Mitglied angeführt …

Günther Gessert: Ja, ich bin IMA-Gründungsmitglied. Heuer hätte es zum 15-Jahres-Jubiläum eine Gala geben sollen. Sie ist den Zeitumständen zum Opfer gefallen und ins Virtuelle gewandert. Die weltweit verstreuten IMA-Mitglieder wurden gebeten, einen musikalischen Beitrag zu leisten, und zwar unter dem Motto: „Tanzmusik”. Also Bewegung und Körper spielen auch bei IMA eine Rolle. Es wird diese Beiträge in Kürze auf der Website von IMA zu sehen und hören geben. Ich habe zusammen mit der Flötistin Cordula Böse drei kurze Stücke gemacht. Ein Duo mit Theremin und Toy Piano, einen Walzer von Isaac Albéniz interpretiert mit Marxophon und Querflöte, und ein Stück namens „Ton Juan“ mit Flamenco-Zapateados [Flamenco-Tanz, Anm.] und Alt-Flöte.

Zurück zu deiner Anekdote deiner ersten Zusammenarbeit mit Elisabeth Schimana im Rahmen des steirischen herbst …

Günther Gessert: Da habe ich etwas für sie programmiert, das hatte noch nichts mit Theremin zu tun. Ein Nebeneffekt war allerdings, dass sie mir erzählte, dass sie gerade im Theremin-Center, einem Institut für Elektroakustik und Multimedia im Moskauer Konservatorium, gearbeitet hatte. Ich habe dann mein neues Theremin erwähnt. Noch im selben Jahr, 1997, waren wir erstmals gemeinsam in Moskau. Unser erstes Konzert fand im Rahmen des Projektes „Recycling The Future“ statt, das von mehreren europäischen Rundfunkanstalten durchgeführt wurde ‒ ein Synchron-Konzert zeitgleich in Wien, Moskau und Madrid in den Rundfunkstudios. Damals aber noch nicht digital, sondern mittels analoger Eurovisions-Leitungen. Top-Qualität, und ohne time-lag [Zeitverzögerung, Anm.]. Die Konzerte wurden von den teilnehmenden Sendern live übertragen, in Österreich von Ö1 bzw. FM4. Jedenfalls war das der Anfang von meinem autodidaktischen Theremin-Spiel.

Und warum Thercussion?

Günther Gessert: Mein Bastelgerät hat sehr ungenau und schwer nachvollziehbar auf die annähernden Bewegungen reagiert. Die Intervalle waren in der Nähe der Antenne des Instruments sehr nah beieinander. Bei besseren Instrumenten versucht man das mit einer konsistenten Linearität auszugleichen, um die Töne genau zu treffen. Aber dieser Nachteil lässt sich auch in einen Vorteil ummünzen. Ich kann darauf sehr perkussive Sachen spielen; durch die Unempfindlichkeit auf feine Nuancen der Spiel-Bewegungen. Ich habe das Instrument auch modifiziert, um externe Klänge einspeisen, und mit den Antennen auf sehr direkte Weise modulieren zu können.

„ICH BIN GERNE SO DIREKT WIE MÖGLICH AM KLINGENDEN MATERIAL.”

Ein weiteres Instrument mit einem gewissen Exoten-Bonus, das du auch bei Okabre spielst, ist das Marxophone.

Günther Gessert: Ich verliebe mich in Klänge. Ich habe zum Beispiel auch eine Rebab, eine dreisaitige orientalische Geige, die ich auch auf dem Track „Dead Poem“ auf dem Album spiele. Live spiele ich das Instrument am Ende des Films „Sayat Nova“, zum Tod des Dichters. Es ist ein Instrument, das in der altorientalischen Musiktherapie eingesetzt wird. Ich habe es auf einem Sufi-Musik und Meditationscamp in der Schweiz kennengelernt. Die Morgenmeditation hatte eine Rebab-Spielerin begleitet, das war umwerfend.

Und beim Marxophone war es ein bekanntes Sample, am Anfang von „Sour Times” von Portishead. Jahrelang habe ich diesen Klang im Kopf herumgetragen. Irgendwann habe ich dann recherchiert und habe entdeckt, dass das ein Filmmusik-Sample von „Danube Incident” von Lalo Schifrin aus den 1960er Jahren ist. Dieses Marxophone ist eigentlich eine modifizierte Zither. Der amerikanische Instrumentenbauer Henry Charles Marx hat ‒ auch zirka zur Zeit von Leo Theremin ‒ dieses Instrument entwickelt. Er hat sich das Instrument auch patentieren lassen. Also diese Instrumente sind beide zirka hundert Jahre alt. Henry Charles Marx hat Variationen von Harfen, Zithern und Hackbrettern gebaut. Für das Marxophone hat er eine genial einfache Tastatur aus einem Stück Federstahl mit Bleikugel erfunden, die einen Tremoloeffekt erzeugt. Er hat den Zitherkorpus dafür auch um 90 Grad gedreht.

Das Instrument, als simples Hausinstrument, ist ursprünglich dazu gedacht gewesen, sich selber zu begleiten. Mit dem linken Daumen spielt man Hauptakkorde, mit der rechten Hand spielt man die Melodien. Bei dem ersten Marxophone, das ich bekommen habe, waren auch Noten dabei. Das Papier war schon ganz brüchig. Es waren Kirchen- und Kinderlieder. Das Instrument muss auch etwa 80 Jahre alt sein und wurde vermutlich Jahrzehnte ‒ zum Glück gut und trocken ‒ gelagert. Ich experimentiere damit, spiele mit teilweise abgedämpften Saiten und mit Obertongeschwirr, indem man eine Kugel über die Saiten rollen lässt. Man kann es auch wie eine Bottleneck-Gitarre spielen. Ich bin gerne so direkt wie möglich am klingenden Material.

„DAS IST DIE LYRISCHE KEIMZELLE.”

Wie entstehen im Kollektiv Okabre eigentlich die Songs?

Günther Gessert: Wir sind eine sehr heterogene Gruppe. Jeder hat die Freiheit, sich mit allen möglichen Instrumenten und Ideen einzubringen. Für mich ist es eine Art Labor, ich komme immer wieder mit unterschiedlichen Instrumenten. Zurzeit arbeite ich an einer Modifikation einer alten Ziehharmonika. Inspiriert dazu hat mich der Schweizer Obertonsänger Christian Zehnder. In einer Nacht- und Nebelaktion habe ich ein über 75 Jahre altes, verstimmtes, und für den konventionellen Gebrauch irreparables Instrument zerlegt, nur die Bassmechanik der linken Hand auf einen Mikrofonständer montiert und kann sie jetzt so vertikal spielen. Mit einem eingebauten Tonabnehmer horche ich nun in das Instrument hinein und mache sonst verborgene Obertöne, Flatter- und Luftgeräusche hörbar.

Im Kollektiv Okabre sind eben solche Experimente möglich. Auch eine sehr schöne Guild E-Gitarre, die ich vom ehemaligen Gitarristen der Linzer Band Eela Craig bekommen und ewig nicht mehr gespielt habe, findet wieder Verwendung. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Tunings. Die Genese der Stücke passiert meist an der Gitarre, dann kommt der Gesang. Das ist die lyrische Keimzelle, die dann später ausgebaut wird. Die Stücke reifen dann im Proberaum, durch Herantasten und oftmalige Wiederholung, bis sich die endgültige Form herausschält. Die Mitglieder bringen viele unterschiedliche musikalische Erfahrungen mit, was den Prozess spannend, aber nicht einfach macht. Es kann in so viele Richtungen gehen. Eine Gründungs-Abmachung war jedenfalls, dass es keine Gitarrensoli geben soll. Wir bekommen im Kino das Feedback, das sich die zweite, musikalische Ebene, die sich sehr lose an einem Film anlehnt, wie eine parallele Erzählstruktur verhält. Wir machen ja keine musikalischen Kommentare zum Film.

Welcher Film steht heuer als nächstes zur Vertonung an?

Günther Gessert: „A Page of Madness”, ein japanischer Schwarz-Weiss-Film aus den 1920er Jahren. Dieser Stumm-Film hat auch eine eigenartige Geschichte. Er war spektakulär für seine Zeit, ist aber dann viele Jahre verschollen gewesen. Die Filmrollen wurden dann wieder aufgefunden und es gab eine Version mit Ton in den 1970er Jahren.

Hinweis: Mit dem Abspielen des Videos laden sich sämtliche Cookies von YouTube.

Die Geschichte, das Setting des Filmes, ist schnell erzählt: Er spielt in einem Irrenhaus und eine Frau ist dort eingesperrt. Ihr Mann arbeitet als Hausmeister in der Anstalt, um in ihrer Nähe zu sein. In Rückblenden wird die Familiengeschichte rekonstruiert. Wir wollen eine Version in Originalgeschwindigkeit. Es kursieren ja auch “beschleunigte” Versionen, die durch die höhere Abspielgeschwindigkeit der Tonfilm-Geräte entstehen. Zum Beispiel spürt man bei einer kurzen Tanzsequenz, ob das eine natürliche Bewegung ist oder durch ein höheres Tempo verfremdet wirkt. Diesen Verfremdungseffekt durch Beschleunigung wollen wir eben nicht. Das Konzept der Songs steht soweit, in den nächsten Wochen geht es darum, diese zu proben. Von den Theaterhäusern und Kinos gibt es weiterhin das Interesse, ihn dort zu zeigen.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Michael Franz Woels

++++

Links:

Okabre

Okabre (bandcamp)

IMA

The Long Night Of Radio Art